Dans Le Soir d’aujourd’hui, un article sur les actions développées par la Communauté française (Ministre de la Culture) en faveur des libraires indépendants. Titre « Un bon libraire près de chez vous. » Au nom de l’accès à la diversité culturelle, entre autres, un label de qualité est décerné à une série de libraires, selon un cahier de charges qualitatif. En outre des moyens publicitaires sont engagés pour valoriser ces libraires indépendants via, notamment, les télévisions communautaires. Déclaration de la Ministre (extrait) : « L’enjeu est clair : promouvoir la diversité littéraire et éditoriale, échapper au formatage et à l’uniformisation résultant de la concentration économique. » On ne peut que s’en réjouir. Mais difficile de ne pas rappeler la différence de traitement par rapport à ce qui a été fait pour le disque. Ou plutôt ce qui n’a pas été fait. Les disquaires indépendants se comptent sur les doigts d’une main. La plupart sont morts étouffés. Et il ne suffit pas de pointer du doigt le téléchargement. Avant que le téléchargement ne devienne un phénomène majeur dans les pratiques d’accès aux musiques enregistrées, les majors ont systématiquement organisé, durant une bonne dizaine d’années, le « formatage et l’uniformisation » selon leurs ambitions de « concentration économique ». En recentrant leurs catalogues : éviter les artistes peu rentables, ou rentables à trop long terme (demandant trop d’investissement). Déjà, cette politique ne pouvait qu’entraîner un assèchement de la curiosité, elle consiste à couper les racines du désir de musique au profit des retours sur investissements rapides, soit tout ce qui peut titiller, exciter les pulsions de nouveautés vite avalées. Les disquaires perdaient le contact avec ce qui leur plaisait le plus dans leur métier : repérer des artistes peu connus, les perles qui dorment dans les catalogues des majors, les faire découvrir. Servir de relais, activer la socialisation par le conseil musical. Ensuite, les représentants ont de moins en moins proposé aux indépendants des conditions économiques intéressantes : cela était réservé à ceux qui vendent beaucoup, les grands réseaux de distribution. Les petits disquaires étaient de moins en moins capables d’afficher des tarifs intéressants. Ensuite, les représentants n’ont même plus pris la peine de se déplacer chez les petits disquaires. Toutes les conditions du formatage étaient réunies et activées. C’est cette politique ravageuse qui a permis l’extension foudroyante du téléchargement et du piratage : le commerce tuant le désir, celui-ci se déplace ailleurs, et l’absence de désir se retourne contre l’économie. C’est aussi une réalité qui a commencé à causer du tort aux médiathèques. Nous avons commencé à ressentir les effets de cette politique en même temps que les disquaires indépendants. C’est, aujourd’hui, ce que l’on veut éviter au livre. Voilà, la différence de statut entre livre et disque est fatale au marché de la musique. Surtout que le disque est souvent associé aux musiques non classiques, d’amusement. La musique n’est pas considérée comme donnant accès aux connaissances. Elle est systématiquement abandonnée au marketing des industries culturelles. Sans état d’âme. Live Nation, voilà un beau plan de formatage. Ça s’est passé pour les disquaires mais, concernant la musique, ça se perpétue sur le plan des musiques vivantes, de l’organisation des concerts. Dans le numéro 707 des Inrockuptibles, un article rend compte de l’incroyable collusion existant entre Live Nation et les pouvoirs publics pour le financement du festival « Main Square » à Arras. Festival qui, malgré l’intervention de l’argent public, reste le plus cher de France. Avec Live Nation, on est en plein dans l’organisation du « formatage et uniformisation » par la mise en place d’une « concentration économique » frisant le monopole. Et ça se passe aussi en Belgique (j’ai relaté ailleurs une table ronde organisée par des pouvoirs publics pour réfléchir sur la ligne éditoriale d’une salle de concert et Live Nation était partie prenante des débats ! C’est aussi un problème de « bonne gouvernance », ce concept ne concerne pas que le cumul de mandats des hommes politiques!). En ce qui concerne la musique, une fois de plus, les opérateurs marchands et leur marketing ont le champ libre. La musique, c’est pour s’amuser, c’est pas grave. Le poids de l’audimat. On imagine bien que l’on réserve le livre au fait de se cultiver et la musique à faire de l’audimat. Il y a de ça, mais ce n’est pas si simple. Je relève dans le même numéro des Inrockuptibles, un autre article dénonçant la hantise des résultats chiffrés, seul critère de réussite pour les grandes expos événéments. Titre : « Les expos au risque de l’Audimat ». En fait l’article traite de deux choses : une manipulation des chiffres, des résultats mitigés présentés par la Ministre comme un succès éclatant d’une part et, d’autre part, le danger de fonctionner à l’audimat pour évaluer les manifestations culturelles. C’est effectivement dramatique mais ça mérite plus qu’un p’tit article pour taper du sucre sur la ministre de la culture du gouvernement Sarkozy (même politique du chiffre que dans la police, pour les reconductions à la frontière, etc.). Ça mérite peut-être même d’engager la ligne éditoriale complète du magazine ! Parce qu’elle est gentille, Claire Moulène (auteure de l’article), mais tout fonctionne à l’Audimat. La presse, y compris Les Inrockuptibles, est très friande de tout ce qui fait « buzz » sur Internet, par exemple. Ce n’est rien d’autre que de l’Audimat, en grande partie ! Les couvertures, les longs articles sont consacrés aux artistes vendeurs, ceux qui remplissent les grandes salles, ceux dont on parle partout, aux artistes que l’on retrouvera dans les grands festivals n’hésitant pas à mélanger argent public et gros sous de Live Nation. La plus grande partie de la matière éditoriale court après l’audience en choisissant de préférence ce qui est doté d’un bon capital d’Audimat, c’est plus facile à vendre. On comprend, pas facile de survivre. (PH)

Un an de pratique d’un blog, à s’exercer à dire « comment c’est », à l’aveugle, pataugeant, tâtonnant, palpant. Même pas vu le temps passer. 35.376 visites, ce n’est pas beaucoup, c’est ce que doit engranger par jour un blog qui entend s’imposer ! En même temps, ce n’est pas négligeable. Je poursuivrai l’exercice, à la recherche des interstices. Ces légères failles qui secouent la manière trop convenue avec laquelle on a tendance à accepter la manière dont les choses se présentent. Des photos de champs peuvent, au-delà de leur esthétique, de leur « beauté naturelle », représenter des images d’interstices. Voire, à elles seules, des cartes intersticielles (vues du ciel!). Dépasser la contemplation. (Je voulais, dans un quartier résidentiel, photographier entre l’une ou l’autre maison, quelques étroites parcelles restées sauvages, envahies de mauvaises herbes en graine, espaces réduits, tout ce qui subsiste des terrains vagues.) La beauté des champs se heurte aux trognes tannées des paysans dans « La vie moderne » de Depardon, deux beautés différentes, celles des hommes comme desséchés par leur passion (« ce métier de paysan, il ne faut pas l’aimer, il faut le faire avec passion, sinon on ne s’en sort pas »). Comment ce qui subjugue l’oeil comme résurgences du sublime, cet état de nature paraissant si « perdu » (au sens de « paradis perdu »), peut-il aussi être un environnement corrosif, attaquant les physionomies de ceux qui y travaillent, immergés dans sa rudesse magnifiée? C’est la méditation qu’alimente les paysans filmés comme le reste, le rejet se fossilisant, hébété, de la vie hypermoderne. La part d’humanité laissée pour compte et qui conservait le contact laborieux, quotidien, avec la nature. Quelque chose qui disparaît et dont personne ne mesure l’importance de la perte. Un film de silence. La solitude désapprend à parler. Pourtant, on les entend penser ces vieux (et moins vieux) paysans. Enormément. Mais c’est comme s’ils ne pensaient pas avec des mots. Ils pensent avec ce qui murmure dans le silence des champs, en plaine ou en montagne. L’oreille est toujours occupée, remplie de sons, en continu, de sons qui parlent du temps, des plantes, des animaux, des saisons, du soleil, de la pluie, le vent, les bruissements, un langage animiste qui remplit la tête. On ne ressasse plus des mots, mais des images, des sons qui communiquent directement des états de la nature englobante. Rétention. Il faut conserver l’énergie de ce que les choses racontent. Ne pas la disperser. Depardon restitue le paysage cévenol de l’intérieur. Par la sinuosité des routes qui conduisent, au bout de l’horizon, aux fermes isolées, en sursis. En phase terminale. Il filme toujours les routes en descendant, silencieusement, on descend vers les fermes. Sauf à la fin où il passe un col pour révéler le mouvement par lequel il s’éloigne, comme un adieu, magnifique manière de filmer un col dont la vocation est bien d’être un passage, une bascule entre deux versants. Un interstice. Photos de champs. Il est fascinant d’essayer de restituer par des mots, des phrases, des images lettrées, la texture des champs, réussir à écrire, à décrire l’impression que provoque cette matière dans le cerveau. En même temps, ces matières, ces textures sont inaliénables, ne se réduisent pas aux mots et idées qui les expriment. Elles sont ailleurs, elles vivent sans avoir besoin de cela. Ce sont des échantillons de matières, des bouts de paysage, des graphismes bruts avec lesquels on dialogue intérieurement, en silence, sans remuer les lèvres, sans articuler la moindre la lettre, on parle alors le langage du champ d’avoine, le langage du lin, on pense avec eux, leur image est triturée comme un concept, on pense comme eux. C’est en ce sens que l’immersion dans le paysage, en sillonnant les routes, participe du ressourcement. L’imaginaire capte là des horizons infinis, ici des gros plans avec lesquels il se ressource, ébauche d’autres manières de réfléchir; et ce qui enregistre là un plan large et cadre ici un détail ne relève pas totalement de l’aléatoire, l’attention, en défilant en vitesse, va chercher des choses à retenir, des souvenirs, et retient en priorité les signes qui l’intéressent, elles cherchent des choses bien définies auxquelles elle réagit instantanément, elle retient des images comme on pratique l’écriture automatique, elle « photographie » et compose des phrases brutes avec les images qui en découlent… elle s’arrime au paysage. (PH)

Un an de pratique d’un blog, à s’exercer à dire « comment c’est », à l’aveugle, pataugeant, tâtonnant, palpant. Même pas vu le temps passer. 35.376 visites, ce n’est pas beaucoup, c’est ce que doit engranger par jour un blog qui entend s’imposer ! En même temps, ce n’est pas négligeable. Je poursuivrai l’exercice, à la recherche des interstices. Ces légères failles qui secouent la manière trop convenue avec laquelle on a tendance à accepter la manière dont les choses se présentent. Des photos de champs peuvent, au-delà de leur esthétique, de leur « beauté naturelle », représenter des images d’interstices. Voire, à elles seules, des cartes intersticielles (vues du ciel!). Dépasser la contemplation. (Je voulais, dans un quartier résidentiel, photographier entre l’une ou l’autre maison, quelques étroites parcelles restées sauvages, envahies de mauvaises herbes en graine, espaces réduits, tout ce qui subsiste des terrains vagues.) La beauté des champs se heurte aux trognes tannées des paysans dans « La vie moderne » de Depardon, deux beautés différentes, celles des hommes comme desséchés par leur passion (« ce métier de paysan, il ne faut pas l’aimer, il faut le faire avec passion, sinon on ne s’en sort pas »). Comment ce qui subjugue l’oeil comme résurgences du sublime, cet état de nature paraissant si « perdu » (au sens de « paradis perdu »), peut-il aussi être un environnement corrosif, attaquant les physionomies de ceux qui y travaillent, immergés dans sa rudesse magnifiée? C’est la méditation qu’alimente les paysans filmés comme le reste, le rejet se fossilisant, hébété, de la vie hypermoderne. La part d’humanité laissée pour compte et qui conservait le contact laborieux, quotidien, avec la nature. Quelque chose qui disparaît et dont personne ne mesure l’importance de la perte. Un film de silence. La solitude désapprend à parler. Pourtant, on les entend penser ces vieux (et moins vieux) paysans. Enormément. Mais c’est comme s’ils ne pensaient pas avec des mots. Ils pensent avec ce qui murmure dans le silence des champs, en plaine ou en montagne. L’oreille est toujours occupée, remplie de sons, en continu, de sons qui parlent du temps, des plantes, des animaux, des saisons, du soleil, de la pluie, le vent, les bruissements, un langage animiste qui remplit la tête. On ne ressasse plus des mots, mais des images, des sons qui communiquent directement des états de la nature englobante. Rétention. Il faut conserver l’énergie de ce que les choses racontent. Ne pas la disperser. Depardon restitue le paysage cévenol de l’intérieur. Par la sinuosité des routes qui conduisent, au bout de l’horizon, aux fermes isolées, en sursis. En phase terminale. Il filme toujours les routes en descendant, silencieusement, on descend vers les fermes. Sauf à la fin où il passe un col pour révéler le mouvement par lequel il s’éloigne, comme un adieu, magnifique manière de filmer un col dont la vocation est bien d’être un passage, une bascule entre deux versants. Un interstice. Photos de champs. Il est fascinant d’essayer de restituer par des mots, des phrases, des images lettrées, la texture des champs, réussir à écrire, à décrire l’impression que provoque cette matière dans le cerveau. En même temps, ces matières, ces textures sont inaliénables, ne se réduisent pas aux mots et idées qui les expriment. Elles sont ailleurs, elles vivent sans avoir besoin de cela. Ce sont des échantillons de matières, des bouts de paysage, des graphismes bruts avec lesquels on dialogue intérieurement, en silence, sans remuer les lèvres, sans articuler la moindre la lettre, on parle alors le langage du champ d’avoine, le langage du lin, on pense avec eux, leur image est triturée comme un concept, on pense comme eux. C’est en ce sens que l’immersion dans le paysage, en sillonnant les routes, participe du ressourcement. L’imaginaire capte là des horizons infinis, ici des gros plans avec lesquels il se ressource, ébauche d’autres manières de réfléchir; et ce qui enregistre là un plan large et cadre ici un détail ne relève pas totalement de l’aléatoire, l’attention, en défilant en vitesse, va chercher des choses à retenir, des souvenirs, et retient en priorité les signes qui l’intéressent, elles cherchent des choses bien définies auxquelles elle réagit instantanément, elle retient des images comme on pratique l’écriture automatique, elle « photographie » et compose des phrases brutes avec les images qui en découlent… elle s’arrime au paysage. (PH)

À contre courant de l’esprit « fête de la musique » qui consiste à répandre des moments festifs dans la ville, sur podiums officiels ou improvisés, à cultiver le lien social par le biais de musiques extraverties, c’est à une plongée dans une musique fragile, intimiste, pleine d’ombres (esthétiques, temporelles) que conviait la Médiathèque de Charleroi. Pas le genre de truc qui va fort, que l’on écoute en trinquant et en parlant fort, quelques minutes avant de passer à une autre scène. Avec Ignatz, il faut se poser, s’asseoir, écouter attentivement, se concentrer, prendre le temps. Même si elle ne rechigne pas à provoquer les précipitations soniques, c’est une musique lente. Hypnotique, se déroulant dans des variations blues. Un blues basique, pulsation primale, originelle, déconstruite analytiquement, et reconstruite en flux sonores, en trames de synthèses, thématiques, collages d’éléments blues articulés comme des frises. Syntaxe, grammaire, le musicien déterritorialise un héritage blues puis le reterritorialise dans son imaginaire, selon une syntaxe qui lui est personnelle. Et tout ça passe par le réseau de fils et d’organes électriques étalés au sol, filtres, transformations, découpages, mutations, reproductions. Système nerveux extérieur du musicien. Un subtil travail de boucles qui défilent comme des films, des images abstraites sur lesquelles le musicien superpose sa narration guitaristique. Elle-même sinueuse, procédant par boucles, tournant sur elle-même. Une étrange course-poursuite au ralenti, sans fin. Dans le vide. Beaucoup d’ornementations électroniques évoquent des atmosphères anciennes, dégagent une dimension nostalgique embrumée, illuminée, avec des connotations orientalisantes. Spiritualité au spectre large. Toujours au bord de la distorsion, du manque, ces longues transes conservent une rudesse sombre, malgré leur élégance. Et quand plié en deux sur sa guitare inactive, Ignatz se concentre sur les boutons de ses appareils, c’est un véritable petit film d’animation sonore qui s’ébauche, échevelé, dans une ville globale en ébullition, tourmentée, sur le point d’exploser et s’effondrer, d’éclater en millions de fragments de verre sous les ultrasons du conflit entre micro-structures hyper modernes et ultra-archaïques. Scène sans aboutissement. Le tout est joué sans démonstration scénique, de manière très ascétique, assis par terre, posture d’un musicien juste de passage. Recueillement, chapelle improvisée… J’apprécie aussi que cette prestation live vienne considérablement altérer la perception que j’avais de cette musique, à l’audition des CD ou de séquences filmées sur Youtube. C’est un travail qui change, les coups de crayons dessinent sans cesse de nouveaux traits, nouvelles actions, intrigues sonores. (

À contre courant de l’esprit « fête de la musique » qui consiste à répandre des moments festifs dans la ville, sur podiums officiels ou improvisés, à cultiver le lien social par le biais de musiques extraverties, c’est à une plongée dans une musique fragile, intimiste, pleine d’ombres (esthétiques, temporelles) que conviait la Médiathèque de Charleroi. Pas le genre de truc qui va fort, que l’on écoute en trinquant et en parlant fort, quelques minutes avant de passer à une autre scène. Avec Ignatz, il faut se poser, s’asseoir, écouter attentivement, se concentrer, prendre le temps. Même si elle ne rechigne pas à provoquer les précipitations soniques, c’est une musique lente. Hypnotique, se déroulant dans des variations blues. Un blues basique, pulsation primale, originelle, déconstruite analytiquement, et reconstruite en flux sonores, en trames de synthèses, thématiques, collages d’éléments blues articulés comme des frises. Syntaxe, grammaire, le musicien déterritorialise un héritage blues puis le reterritorialise dans son imaginaire, selon une syntaxe qui lui est personnelle. Et tout ça passe par le réseau de fils et d’organes électriques étalés au sol, filtres, transformations, découpages, mutations, reproductions. Système nerveux extérieur du musicien. Un subtil travail de boucles qui défilent comme des films, des images abstraites sur lesquelles le musicien superpose sa narration guitaristique. Elle-même sinueuse, procédant par boucles, tournant sur elle-même. Une étrange course-poursuite au ralenti, sans fin. Dans le vide. Beaucoup d’ornementations électroniques évoquent des atmosphères anciennes, dégagent une dimension nostalgique embrumée, illuminée, avec des connotations orientalisantes. Spiritualité au spectre large. Toujours au bord de la distorsion, du manque, ces longues transes conservent une rudesse sombre, malgré leur élégance. Et quand plié en deux sur sa guitare inactive, Ignatz se concentre sur les boutons de ses appareils, c’est un véritable petit film d’animation sonore qui s’ébauche, échevelé, dans une ville globale en ébullition, tourmentée, sur le point d’exploser et s’effondrer, d’éclater en millions de fragments de verre sous les ultrasons du conflit entre micro-structures hyper modernes et ultra-archaïques. Scène sans aboutissement. Le tout est joué sans démonstration scénique, de manière très ascétique, assis par terre, posture d’un musicien juste de passage. Recueillement, chapelle improvisée… J’apprécie aussi que cette prestation live vienne considérablement altérer la perception que j’avais de cette musique, à l’audition des CD ou de séquences filmées sur Youtube. C’est un travail qui change, les coups de crayons dessinent sans cesse de nouveaux traits, nouvelles actions, intrigues sonores. (

La Sélec N°5 se dévoilait le 13 juin, lors d’une soirée musicale aux Ateliers Claus. Un numéro très coloré… Parfois le ciel, au soleil couchant, a de ces dégradés superbes avant de sembler inquiétants comme s’ils étaient le résultat d’une vaste anomalie, d’une maladie cosmique… Ce nouveau numéro n’hésite pas à tirer sur le fil reliant festif et explosif : avec du jazz et du rock en recherche de nouvelles libertés excessives, avec un fil rouge consacré aux « one man band », ces drôles de musiciens qui se mettent en danger dans leur exercice musical… Le poster. C’est l’artiste Jean-François Octave qui relevait le défi du poster. (Rappelons les règles du jeu : l’artiste reçoit les musiques et les films de La Sélec et c’est à partir de ça que, librement, il réalise son image.) Jean-François Octave, habilement, esquive et donne une image qui semble signifier qu’il n’a pu assimiler La Sélec, qu’elle est restée là, à côté de son monde à lui. Le fond de l’image représente un élément de son univers familier, plus une sorte de constellation graphique symbolisant ses pulsations musicales fortes, effectuées en 25 ans de fréquentation de la Médiathèque. À côté de cet ensemble, organigramme organique, la liste de La Sélec est exposée, brute, comme non déchiffrée. Ambiance et lettres de noblesses. On se sent tout de suite bien dans ce lieu culturel. Question d’aménagement, question d’âme. Simplement, tout est fait pour soigner l’accueil, alternatif et attentionné, bricolé et chic, l’étrangeté de l’espace et du décor titille la curiosité. Le bois du comptoir, par exemple, donne l’impression d’un point de jonction, personnel et clients, de qualité, précieux, on n’a pas prix n’importe quel bois, ni n’importe comment… La musique mixée est puisée en grande partie dans la play-list de La Sélec (DJ: Philippe Delvosalle, David Menessier). Quelques documents rappellent, sans ostentation, d’où vient le patron du lieu (Democrazy) : affiches de concert célèbres, Dog Face Herman, Nirvana, Mudhoney, le duo Brötzman… En fanfare. La première partie est assurée par la fanfare « Alimentation générale ». Cuivres et funk, punch et humour, c’est bien appuyé et débridé, musclé et joyeux, ça ne tient pas en place. Suivra une prestation de « walk-pasa-bouge » présenté comme du « cirque électrique ». Un duo homme-femme, étrange, bidouillage électronique bien jeté et danse hystérique dans les rideaux. Deux grandes voiles de tissu blanc dans la haute cage d’escalier, sous verrière. Donc, le genre de manipulation sonore qui tape sur les nerfs, qui fait typiquement grimper au mur, sons hérissés, révulsés, déchiquetés, sans recherche particulière, sans articulation, un peu trash. Par un mec accroupi sur la scène, entouré de brols divers, tripotant de la main différentes petites appareils. L’air de trifouiller à la recherche de la disjonction, un peu sale gosse occupé à bousiller méticuleusement tous ses jouets pour faire chier la réunion d efamille. La danseuse en blanc, selon un système de traction étonnant (athlétique mais « gommé », semblant se mouvoir sans effort, sans pesanteur), aérien, s’élève dans les voiles, s’y tortille, s’entortille, à trente centimètre du sol comme à cinq mètres, est happée vers le haut ou tombe en torche, silencieuse. Mimiques et tics pour mimer la contagion de ces virus sonores malsains, comment ils sortent des machines et s’infiltrent dans le corps, les oreilles, la langue, les yeux, les doigts, le ventre, les fesses, les bras… Ça semble trop maniéré ou incongru au début, mais quelque chose fonctionne dans l’association danse et éructation électronique, saleté musicale et transcendance corporelle, abstractions soniques et matérialités organiques qui se parlent, s’invectivent, fusionnent, rêvent ensemble, se miment. (Ça ne doit pas durer trop longtemps). Diabolique. Dans la salle à l’étage,

La Sélec N°5 se dévoilait le 13 juin, lors d’une soirée musicale aux Ateliers Claus. Un numéro très coloré… Parfois le ciel, au soleil couchant, a de ces dégradés superbes avant de sembler inquiétants comme s’ils étaient le résultat d’une vaste anomalie, d’une maladie cosmique… Ce nouveau numéro n’hésite pas à tirer sur le fil reliant festif et explosif : avec du jazz et du rock en recherche de nouvelles libertés excessives, avec un fil rouge consacré aux « one man band », ces drôles de musiciens qui se mettent en danger dans leur exercice musical… Le poster. C’est l’artiste Jean-François Octave qui relevait le défi du poster. (Rappelons les règles du jeu : l’artiste reçoit les musiques et les films de La Sélec et c’est à partir de ça que, librement, il réalise son image.) Jean-François Octave, habilement, esquive et donne une image qui semble signifier qu’il n’a pu assimiler La Sélec, qu’elle est restée là, à côté de son monde à lui. Le fond de l’image représente un élément de son univers familier, plus une sorte de constellation graphique symbolisant ses pulsations musicales fortes, effectuées en 25 ans de fréquentation de la Médiathèque. À côté de cet ensemble, organigramme organique, la liste de La Sélec est exposée, brute, comme non déchiffrée. Ambiance et lettres de noblesses. On se sent tout de suite bien dans ce lieu culturel. Question d’aménagement, question d’âme. Simplement, tout est fait pour soigner l’accueil, alternatif et attentionné, bricolé et chic, l’étrangeté de l’espace et du décor titille la curiosité. Le bois du comptoir, par exemple, donne l’impression d’un point de jonction, personnel et clients, de qualité, précieux, on n’a pas prix n’importe quel bois, ni n’importe comment… La musique mixée est puisée en grande partie dans la play-list de La Sélec (DJ: Philippe Delvosalle, David Menessier). Quelques documents rappellent, sans ostentation, d’où vient le patron du lieu (Democrazy) : affiches de concert célèbres, Dog Face Herman, Nirvana, Mudhoney, le duo Brötzman… En fanfare. La première partie est assurée par la fanfare « Alimentation générale ». Cuivres et funk, punch et humour, c’est bien appuyé et débridé, musclé et joyeux, ça ne tient pas en place. Suivra une prestation de « walk-pasa-bouge » présenté comme du « cirque électrique ». Un duo homme-femme, étrange, bidouillage électronique bien jeté et danse hystérique dans les rideaux. Deux grandes voiles de tissu blanc dans la haute cage d’escalier, sous verrière. Donc, le genre de manipulation sonore qui tape sur les nerfs, qui fait typiquement grimper au mur, sons hérissés, révulsés, déchiquetés, sans recherche particulière, sans articulation, un peu trash. Par un mec accroupi sur la scène, entouré de brols divers, tripotant de la main différentes petites appareils. L’air de trifouiller à la recherche de la disjonction, un peu sale gosse occupé à bousiller méticuleusement tous ses jouets pour faire chier la réunion d efamille. La danseuse en blanc, selon un système de traction étonnant (athlétique mais « gommé », semblant se mouvoir sans effort, sans pesanteur), aérien, s’élève dans les voiles, s’y tortille, s’entortille, à trente centimètre du sol comme à cinq mètres, est happée vers le haut ou tombe en torche, silencieuse. Mimiques et tics pour mimer la contagion de ces virus sonores malsains, comment ils sortent des machines et s’infiltrent dans le corps, les oreilles, la langue, les yeux, les doigts, le ventre, les fesses, les bras… Ça semble trop maniéré ou incongru au début, mais quelque chose fonctionne dans l’association danse et éructation électronique, saleté musicale et transcendance corporelle, abstractions soniques et matérialités organiques qui se parlent, s’invectivent, fusionnent, rêvent ensemble, se miment. (Ça ne doit pas durer trop longtemps). Diabolique. Dans la salle à l’étage,

La lumière réfléchie par les feuilles d’un rosier. Le regard balayant le jardin pour une vue d’ensemble, quand il survole ce point aveuglant, est pris de court, déséquilibré. Manifestation d’anormalité. Quelque chose happe la vue, la possibilité de voir. C’est, reproduite et dispersée dans les feuilles cette ancienne tentation de regarder le soleil en face. Le regard s’abîme alors dans cette zone indistincte, où le jardin bascule, devient essence mobile, quelque chose de changeant, de non fixé, non clôturé, qui échappe au jardinier. Manifestation de l’irregardable. Les petites feuilles semblent très dures et en même temps complètement fondues. Par excès de lumière. Miroirs végétaux. Comme ces éclats scintillants sur les vagues qui obligent à baisser les paupières et à regarder en oblique pour voir pleinement l’âme éblouissante de l’océan qui virevolte en brillants virtuels sur les crêtes immaculées écume. Sur les rosiers, la même chose, en plus sombre. Sous la brise, houle subtile de gouttes de plomb fondu. Lacs microscopiques insondables. Ça m’évoque aussi des musiques, plutôt de brefs instants récurrents à l’intérieur de certaines musiques (comme les feux follets marins). Instants sonores qui aveuglent par l’ouïe. Je pense par exemple à certains paroxysmes dans les enregistrements où

La lumière réfléchie par les feuilles d’un rosier. Le regard balayant le jardin pour une vue d’ensemble, quand il survole ce point aveuglant, est pris de court, déséquilibré. Manifestation d’anormalité. Quelque chose happe la vue, la possibilité de voir. C’est, reproduite et dispersée dans les feuilles cette ancienne tentation de regarder le soleil en face. Le regard s’abîme alors dans cette zone indistincte, où le jardin bascule, devient essence mobile, quelque chose de changeant, de non fixé, non clôturé, qui échappe au jardinier. Manifestation de l’irregardable. Les petites feuilles semblent très dures et en même temps complètement fondues. Par excès de lumière. Miroirs végétaux. Comme ces éclats scintillants sur les vagues qui obligent à baisser les paupières et à regarder en oblique pour voir pleinement l’âme éblouissante de l’océan qui virevolte en brillants virtuels sur les crêtes immaculées écume. Sur les rosiers, la même chose, en plus sombre. Sous la brise, houle subtile de gouttes de plomb fondu. Lacs microscopiques insondables. Ça m’évoque aussi des musiques, plutôt de brefs instants récurrents à l’intérieur de certaines musiques (comme les feux follets marins). Instants sonores qui aveuglent par l’ouïe. Je pense par exemple à certains paroxysmes dans les enregistrements où

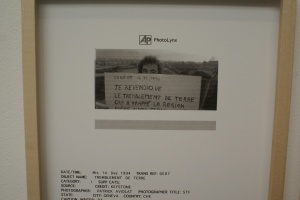

Introduction. Nous sommes envahis de supports de mémoires de plus en plus sophistiqués, imbriqués, superposés, banalisés voire camouflés,, finalement, où et comment travaillons-nous la mémoire, que retenons-nous, quelle mémoire constituons-nous ? Nous baignons dans les documents de toutes sortes (écrits, audiovisuels, administratifs, prospectifs, documentaires, la vie se transforme en documentation prolifique, incontrôlable !), là aussi un vrai mille-feuilles où ils disparaissent sous les couches et les couches informatives, désinformatives et redeviennent une sorte de matériau brut hétérogène, inépuisable, surfaces matérielles ou virtuelles à imprimer, déformer, sculpter, découper et recoller, manipuler dans un bricolage cosmique, que l’on peut recycler en documents d’un nouveau type interrogeant la mise en abîme de l’individu dans la société de l’information.. Il se passe là des altérations, des tropismes du réel et dans nos jointures avec le réel, très complexes. C’est un terrain idéal pour la prospection artistique. L’exposition « Usages du document » rassemble quelques indications de plus sur ces démarches artistiques, non pas comme quelque chose de nouveau mais dans l’intention de continuer la réflexion sur ces pratiques (Exposition en lien avec le festival de cinéma « Visions du Réel »). Recyclages divergents. Des artistes remodèlent des matériaux documentaires existants par surimpression de nouvelles données, d’autres narrations, tout en bénéficiant de l’aura de l’objet premier, de son statut d’images perdues, ensevelies et figées sous la vitre d’une nouvelle signification. Télescopages de témoignages et de regards temporellement et géographiquement séparés. Le cas typique :

Introduction. Nous sommes envahis de supports de mémoires de plus en plus sophistiqués, imbriqués, superposés, banalisés voire camouflés,, finalement, où et comment travaillons-nous la mémoire, que retenons-nous, quelle mémoire constituons-nous ? Nous baignons dans les documents de toutes sortes (écrits, audiovisuels, administratifs, prospectifs, documentaires, la vie se transforme en documentation prolifique, incontrôlable !), là aussi un vrai mille-feuilles où ils disparaissent sous les couches et les couches informatives, désinformatives et redeviennent une sorte de matériau brut hétérogène, inépuisable, surfaces matérielles ou virtuelles à imprimer, déformer, sculpter, découper et recoller, manipuler dans un bricolage cosmique, que l’on peut recycler en documents d’un nouveau type interrogeant la mise en abîme de l’individu dans la société de l’information.. Il se passe là des altérations, des tropismes du réel et dans nos jointures avec le réel, très complexes. C’est un terrain idéal pour la prospection artistique. L’exposition « Usages du document » rassemble quelques indications de plus sur ces démarches artistiques, non pas comme quelque chose de nouveau mais dans l’intention de continuer la réflexion sur ces pratiques (Exposition en lien avec le festival de cinéma « Visions du Réel »). Recyclages divergents. Des artistes remodèlent des matériaux documentaires existants par surimpression de nouvelles données, d’autres narrations, tout en bénéficiant de l’aura de l’objet premier, de son statut d’images perdues, ensevelies et figées sous la vitre d’une nouvelle signification. Télescopages de témoignages et de regards temporellement et géographiquement séparés. Le cas typique :

Sonic plan plan. Digression sur l’éternité rock!

Comment juger l’œuvre continuée de ces chanteurs ou groupes rock qui ont été tellement en phase avec leur époque, lors de leur surgissement et qui, avec le temps, d’album en album, répètent leur formule, s’installent dans la variation, fatalement avec des hauts et des bas ? Pour le rock particulièrement, ne s’agit-il pas d’une forme de fulgurance qu’il ne faut pas forcer au-delà de la date de péremption ? Comment juge-t-on, année après année, la production de ses artistes préférés ? Les écoute-t-on encore vraiment, comme quelque chose de récent qu’il faut examiner à nouveaux frais, ou évalue-t-on avant tout leur capacité à maintenir le souvenir ou l’illusion de cette fulgurance, à nous bercer de l’illusion que « ça continue », nous aidant à entretenir le sentiment que le temps s’immobilise ? Juge-t-on la production artistique dans sa nouvelle occurrence ou se positionne-t-on par rapport à un investissement opéré dans une valeur que l’on a, un temps, considéré comme sûre et durable ? Quelle est la part d’affectif à l’égard de ces groupes qui ont joué un rôle important dans la constitution de notre histoire, de notre identité ? Peut-on les aborder avec justesse, que ce soit dans un sens ou dans l’autre ? Ne tomber dans le piège ni du « le ou les deux premiers étaient bien meilleurs » (posture taxée souvent de snob), ni du « ils sont toujours au top ». (C’est curieux, du reste, que l’attachement aux premiers enregistrements soit déprécié comme étant une pose, parce que finalement, dans bien des cas, les premiers sont effectivement les meilleurs, tant qu’il y a de la recherche, de l’hésitation, des vibrations, des formes pas encore complètement figées, de l’incertitude irradiante, de l’incertaine dynamique.) À vrai dire quelle est la possibilité de réelle nouvelle créativité dans un format rock, une fois qu’un groupe y a formalisé sa griffe, son label ? Si l’art consiste en « réponses » apportées à des « problèmes » d’expression, d’adéquation expressive entre des individus et des environnements, la proposition de réponse des groupes rock semble établie une fois pour toute (à l’opposé de pratiques dans des musiques dites plus savantes). Réponse qui forcément finira par sembler datée et dont la réactualisation tablera surtout (en termes de marché) sur la nostalgie de l’époque, du moment où cette « réponse » semblait la plus appropriée au public qui en était fan lors de son irruption vive. The Eternal. Ces quelques préliminaires à propos du nouveau Sonic-youth. Quelle est la capacité de fraîcheur d’écoute après 20 ans d’impatience à découvrir le « dernier Sonic Youth » !? Espère-t-on vraiment renouer avec l’exaltation éprouvée à recevoir en plein cœur la turbulence sonique en miroir avec une sensation d’urgence immense à assouvir ? Une première écoute « normale » en bureau, volume bas. Morne désespoir. Quelle triste routine, Geffen ou non ! Vraiment rien de nouveau. Après l’écoute répétée plusieurs fois, de façon plus rapprochée, volume élevé, écouteurs dans l’oreille, dans le train, le métro, la rue, ça (re)frémit un peu. Presque des frissons. Des réminiscences ? Toujours aussi « vénéneux » comme on dit dans Le Soir !? Vénéneux pour qui, pourquoi ? En plongeant dedans, de façon plus déterminée, une sorte de satisfaction, comme un confort, quelque chose de connu que les habitudes d’écoute personnalisées aiment reconnaître sous diverses variantes. Le même plaisir répété, provenant du fait de reconnaître le « même » sous une enveloppe retouchée, modifiée, travestie, reproduite (on est dans la reproduction). Ce « même » dans lequel l’investissement affectif a été plutôt conséquent. Ce même est reproduit honnêtement, sans défaillance, sans d’ennui évident, avec une belle énergie. À plusieurs moments, j’y crois, la machine fonctionne, bien rôdée, oublie les rides, les montées avec les guitares redeviennent un peu folles, « ça va repartir, péter, comme avant ». Presque. Mais, presque. Quand même, quelques angoisses : vont-ils devenir aussi pathétiques que, par exemple, les Rolling Stones ? Pourquoi ne s’en tiennent-ils pas à leurs projets parallèles, ratés ou réussis, au moins ils y tentent autre chose et échappent au destin de momies ? Matière musicale. Par contre, autant j’ai une admiration importante pour le parcours de Dominique A., avec son « courage d’oiseau » dans une écriture de chanson pleine de risques, dans une production, certes articulée autour de thèmes et tics mais dans une continuité textuelle plutôt que dans une répétition de recettes, autant je ne parviens à rien retenir de son dernier album. Comme on dit de certaines nourritures qu’elles ne tiennent pas au corps. Elles passent. Pourtant, je me suis acharné. Plusieurs écoutes en salon, plein tubes, en essayant tout pour déclencher l’empathie. Plusieurs écoutes aussi aux écouteurs, en train, dans des salles d’attente. Rien, pas un frémissement. Souvent, j’étais incapable d’attendre la fin de la chanson. Elle me tombait de l’oreille. Ennui complet. Comme je respecte l’artiste, je me suis dit, on va attendre, laisser dormir. Mais quand je lis (et c’est pas la première fois), dans Libération que Dominique A. « renoue avec le minimalisme de « la Fossette » des débuts », là, il y a quand même un malaise. « La Fossette » était tout entier fait d’interstices résonants inaliénables, inusables. Audace maximale dans une (in)forme. Une sorte d’épure improbable que l’on a beau scruter : on ne parvient à déterminer ni « d’où ça vient » ni quelle en est la « recette ». Ce titre journalistique me heurte-t-il parce qu’il touche à ce qui, pour moi, reste un moment indépassable, avec lequel il est impossible de renouer (dans le sens de récréer quelque chose d’équivalent) ? Esprit de possession de la valeur attribuée à une œuvre intériorisée !? Il est difficile de démêler tout ça. Mais il n’y a pas que ça : objectivement, écouter « La Fossette » puis « La Musique », même si on aime le plus récent (et je conçois bien que ce soit possible), il n’y a pas photo, ils ne se ressemblent pas (malgré la récurrence de thèmes etc…). Pourquoi utiliser ce genre de formule ? Parce qu’elle était dans le dossier de presse ? Parce que, simplement, l’artiste revient à enregistrer seul chez lui, mais pas avec les mêmes outils qu’au début et avec une production réalisée après et que l’idée de revenir à ses débuts, au moment le plus fort de l’inspiration (l’instant où elle la plus inattendue) est une idée marketing porteuse ? Il y a de ça. Pas que, mais quand même. Ces manières de faire participent aussi de la crise du disque. (Et ça me fait penser que l’on a pratiqué ça aussi « en médiathèque » : écrire sur les musiques pour donner envie d’emprunter ; lier un acte d’écrire et de jugement à un objectif de rentabilité culturelle ; même si souvent on l’a fait sans trop utiliser des jugements de valeur autoritaires mais plutôt en invitant à une expérience d’ouverture. Envisageons les choses autrement : écrire sur les musiques, sur les films, pour donner à penser, à réfléchir, à explorer les interstices, les fossettes esthétiques.) (PH) – Discographies de Sonic Youth et de Dominique A. en prêt public.

6 Commentaires

Publié dans Musiques (Chronique CD)

Tagué évolution esthétique rock, comment rester fan, critique musicale, exercice de la critique, fan de Dominique A, fan de sonic youth