Fil narratif à partir de : Georges Didi-Huberman, La fabrique des émotions disjointes, Ed. Minuit 2024 » – Maha Yammine et Madj Abdel Hamid, Dislocations, Palais de Tokyo – Robert Ryman, Le regard en acte, Musée de l’Orangerie – Pierrette Block, galerie Karsten Greve, Paris – Les soulèvements de la terre, Premières secousses, La fabrique éditions 2024, …

Destruction du vivant, réification des affects, pétrification du sensible

Juste un coup de mou ? C’est pas sa première journée foutue, sans énergie, à broyer du noir, à s’angoisser, mais là, un gouffre le malaxe, et il sait qu’il n’en sera plus quitte, en tout cas jamais totalement. Ce n’est plus un état dépressif passager, ça devient son milieu, avec ses fluctuations. Même s’il réussit à l’oublier, à faire semblant, tout autour, à l’intérieur, à l’extérieur, la part animale de son organisme sent que le niveau de destruction atteint un point de non-retour. Tout s’emballe. Ce qui ruine le vivant est absolument « inclusif » dans la conduite quotidienne du capitalisme, sa raison même, sa fête de tous les jours, son culte sans fin, discontinu, enrôlant les plus élémentaires actes relationnels et les moindres gestes de consommation ordinaire dans une monumentale démolition qui se veut festive, qui se paie comptant par une irrémédiable réification, lente asphyxie généralisée de l’humain et de son lieu de vie, comme un être qui, peu à peu, se calcifie, gagné par l’inerte. Bien entendu, c’est indétectable dans le moment présent, il ne se dit pas « tiens, je souffre d’une saloperie de réification galopante ». Tout se confond et se nimbe de mystère, est-ce lui qui s’enfonce dans un délire autodestructeur, est-ce la pathologie d’un système économique moribond qui le pourrit de l’intérieur, est-il l’agent contaminateur ou la victime contaminée ? Il rumine des soupçons, il se surveille, à l’affût d’indices. Comment encore distinguer ses émotions propres, ténues, garantes d’un cheminement propre, déchiré et émancipateur, du flot de « sentimentalisme et de sensationnalisme », affects survalorisées, hypertrophiées, de la marchandisation clinquante du sensible ? Il a cette impression affolante d’une marée qui siphonne l’usage de ses émotions propres, les transforme en babioles, pacotilles sentimentales que des bonimenteurs s’échangent dans une bourse des affects standardisés, se faisant du pognon avec tout ce qu’il ressent, matériau dépersonnalisé du marché de l’art et de la culture. « La réification nous livre au monde des objets vendables. Pire, elle fait de nous, subjectivement, ce genre de choses-là (et c’est pourquoi il devient possible de se vendre soi-même ou de s’exploiter soi-même en s’aliénant à un dispositif marchand quelconque, y compris dans le cas où l’on se présente aux autres comme œuvre d’art). » (p.337) A cela correspond, latent, l’imminence de turbulences terribles, à venir, inéluctable mais impossible à cerner : « Les transformations nécessaires pour prendre soin de nos conditions de vie sont inimaginables sans un moment d’épreuve collective, qui verrait basculer le rapport des forces en présence et ferait sauter les actuels verrous du champ politique. » (« Premières secousses » p.227)

Symptômes du désir de réparation

Il en vient à déceler dans la foule – dans les rues, les magasins, les salles de concert, les trains, les bus -, mais aussi dans ses propres organes, l’apparition de symptômes. Ce sont d’abord d’imperceptibles secousses, encore un peu inhibées, gauches, des fragments de mimes désolidarisés de la volonté, de la conscience, déclenchés de façon réflexe, et qui évoquent les bricolages manuels de la restauration d’ustensiles cassés ou dépareillés, scier, clouer, visser, assembler, emboîter, lier, panser. De manière compulsive, égarée, surgissent des esquisses de reprisage, à la manière de tics abstraits, des symptômes flottant. Comme s’il était encore temps de réparer les myriades d’accrocs qui lacèrent le patrimoine sensible de l’humanité. Il voit, somnambuliques, dans les moments de désœuvrement, des mains et des doigts pris de tics et, angoissés, stressés, invoquer des savoir-faire anciens, puiser dans des mémoires artisanales enfouies et s’entraîner à nouer, renouer, coudre les étoffes déchirées, recoudre les plaies béantes, dans le vide, pour rien, ou s’emparer fictivement de n’importe quelle matière, physique ou psychique, éparse, éparpillée, dans les franges du réel, essayer de les remette d’aplomb. Une gestuelle de réparation, contagieuse, maladroite autant qu’erratique et gratuite multiplie ses infimes rituels de conjurations, dérisoires, impuissants mais tenaces et qui s’épuisent à préserver des niches vivables dans une vague de haine de l’autre gagnée par les passages à l’acte de plus en plus débridés, attentats et sabordages, protocoles agressifs, meurtres gratuits, attaques irréalistes, sur fond de politiques de la terre brûlée (pesticides en veux-tu en voilà). Sous la pression prédatrice du capitalisme, en ce qui le concerne, il aurait vite tendance à se replier en mode subsistance, seul dans son coin, se défendre contre tous ceux et celles qui disséminent, à leur corps défendant ou en exultant, les germes suicidaires du néolibéralisme toujours plus content de lui au fur et à mesure que se confirme la pollution des eaux souterraines, la contamination dangereuse et quasiment irrémédiable des sols, l’érosion galopante des espèces et de la biodiversité. Cela semble inspirer aux puissants une étrange ivresse de victoire, le sentiment d’atteindre le but d’une soumission totale de la nature, et complètement désinhibés, ils paradent en une fantastique cavalcade de fin, une apothéose macabre de l’économie dont seuls les plus forts peuvent jouir.

La culture, comme cap vers les biens communs

Comme il est de la vieille école, malgré les crises de scepticisme, il persiste à croire que la culture reste un terrain qui peut être salutaire. Il persiste à sillonner les lieux culturels ! Il se trouve dès lors souvent traverser les régions dangereuses du « nouveau culte des expositions, avec ses queues interminables de pèlerins qui patientent des heures pour, finalement, ne pas voir cette pauvre Joconde (puisque, objet de culte, elle est soigneusement mise à distance des spectateurs et protégée par un dispositif de vitres pare-balles qui en offusque fatalement la vue). » (p.365). Il y a en effet une politique culturelle délibérée, vénale, du « pas voir ». Il navigue là-dedans, cherchant à maintenir un cap à l’écart du mercantilisme, à sauvegarder les relations qui se nouent entre lui et des œuvres produites par d’autres, hors du rouleau compresseur des valeurs marchandes, dans des régions marginales où « les œuvres, les images, sont à considérer, non pas comme des trophées, mais comme un bien commun » (p.365) Heureusement, dans ses errements, il rencontre des configurations d’étranges connivences, comme quand, perdu dans une forêt on découvre les traces d’un foyer et l’espoir de rencontrer des alliés. Des signes ténus, fragiles. Timides, prudents. Seuls ceux qui doivent les voir peuvent les discerner, s’arrêter devant, les contempler, en absorber la force de réparation. Ce sont les raccommodages de Maha Yammine. Ou les broderies de Madj Abdel Hamid.

Rapiéçage des béances, broderies instinctives et bienfaisantes dans les archives d’affects massacrés

Maha Yammine recueille torchons et serviettes usagés, modestes objets de l’économie domestique. Usés, ils sont pleins de vides, de trous, de pertes, prêts à tomber en lambeaux. A l’instar de vies fatiguées, non pas naturellement par le temps, mais par l’usure d’un quotidien éprouvant, frotté à la pauvreté, le manque de moyen, l’obligation de toujours compter, privation après privation. Ces tissus troués, fragmentaires, elle les reconstitue, non pas à l’identique, mais en les dotant d’une trame poétique, en substituant à l’usure le tracé d’un rêve, d’une toile où s’associent disparition et réinvention, où la matière exténuée devient autre chose, de liant. A l’intérieur de cette géographie de pertes et de manques, de ruine affective et sociale, elle brode, dans ce rien, des émotions simples, florales, fugitives, ces émotions ténues qui font que l’on tient malgré tout. D’où remonte l’immensité intangible. Des motifs floraux translucides, sommaires et délicats, esquisses cellulaires de nouveaux débuts. Amibes et bactéries d’un renouveau du vivant, latent, une nouvelle voie. Ca le touche parce qu’il peut y lire des ressemblances avec ses propres « blancs », blessures et absences, ces instants où tout semble lui manquer, tout semble lui être enlevé et qu’il reste au jardin, les yeux fixés sur un arbuste fleuri, y puisant des devenirs fleurs qui essaiment dans son abîme, allant colmater trous et déchirures de sa conscience.

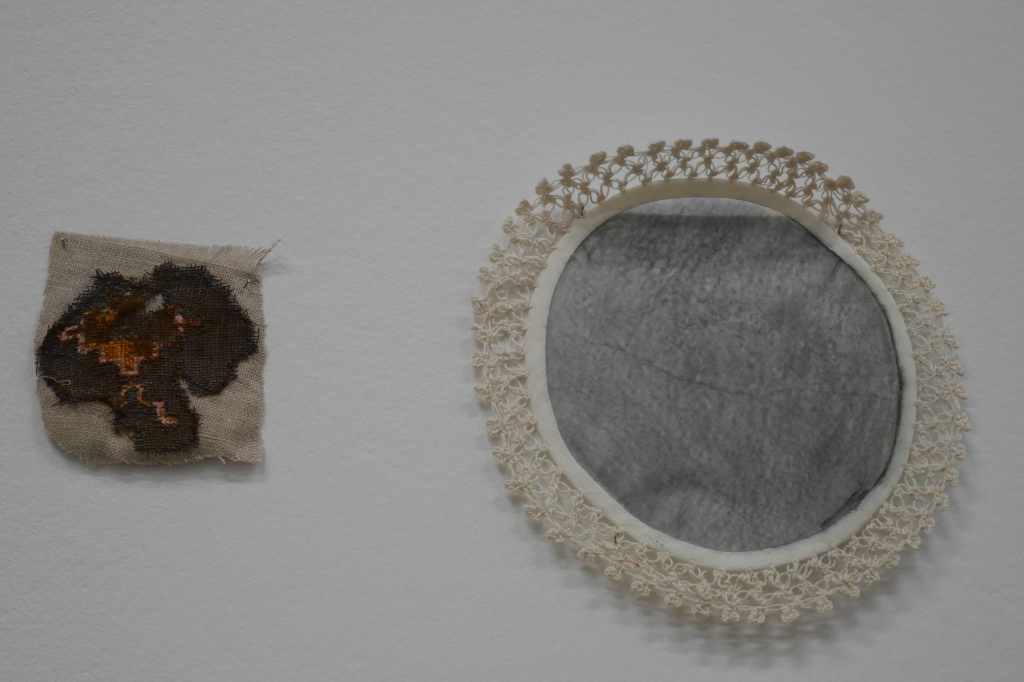

Madj Abdel Hamid fait se rencontrer, par le travail de ses doigts, la mémoire longue d’un patrimoine immatériel, la broderie palestinienne, et des bribes de dévastation ramassés dans des quartiers pauvres, des zones urbaines ravagées. Le silence du temps long, le fracas du présent. C’est comme découvrir dans des gravats l’éclosion d’une plante rare, à identifier et protéger, ou l’objet orphelin, banal, poussiéreux, qui évoque toute une vie enlevée. Autant de manifestations d’une persistance d’affects qui viennent de loin, qui résistent à la destruction, qui se transmettent dans le vide, attendent d’être récoltés, de se réimplanter dans un imaginaire. Favoriser cette réimplantation, Madj Abdel Hamid, ne fait rien d’autre, que ce soit dans son imaginaire, dans celui des personnes qui regardent ses œuvres. Il ressuscite et réinjecte dans le vivant ce qui a été mortifié, dévitalisé. Que le vif reprenne le mort. Il arpente l’intérieur même de la destruction. Le registre symbolique de la broderie palestinienne renseignaient notamment sur l’appartenance à une région, à une catégorie de genre. Ici, ce que récolte l’artiste n’a plus de lieu à soi, plus d’appartenance tangible, épars dans le no man’s land. Là, son fil et son aiguille, appliqués, un peu malhabiles, esquissent le plan d’un paysage mental perturbé où abriter ces rebuts, ces subsistances de vies brisées, dépossédées, leur offrir un ancrage dans le rien à partir de quoi peut-être se reconstituer, redevenir consistant, substance sensible, partageable. Inventer d’autres lieux, d’autres appartenances, appareiller vers d’autres territorialités, réparatrices. Bouts de tissus cousus, thèmes orphelins brodés – blasons aléatoires repérés dans l’informe des ruines -, remis en contact avec des réseaux de lignes piquées, géométries génératives, labyrinthe primal du vivant, précipité d’un rythme cardiaque irrégulier. Au lieu de symboles fixant des identités, il fait germer des signes d’émergence, ces images-informes que la subjectivité interprète dans le fouillis des ruines, ces configurations suggestives de traits et lézardes, comme messages venus d’autres mondes, témoignages de disparu-e-s. Des taches, des ombres, des auréoles d’humeurs dont il rassemble les énergies atomisées, les souffles infimes, en petits mandalas ronds ou carrés, à même des tissus liturgiques de fortune. Il met ensemble des bouts de biographies séparées, disjointes, attendant que quelque chose prenne, reparte. Cette mise ensemble ténue réinscrit dans une mémoire individuelle et collective les bris de vies foisonnant dans les décombres du néo-capitalisme/néo-colonialisme. Ce qu’une guerre sans fin rejette comme sans valeur. Patiemment, sans grandiloquence, en petits gestes denses, empreints de souffle, d’amour. Une archive d’affects massacrés puis restaurés, une restauration de fortune, avec les moyens du bord, ça ne sera jamais plus comme avant, ces affects doivent s’inventer de nouveaux métabolismes, d’inédites osmoses avec les poussières. Il regarde ça fasciné, des invitations, des « patrons », des modèles pour, à son échelle, parmi ses intimes dévastations, rechercher des « survivances » dans les décombres, les ranimer, les greffer à des mémoires lointaines, plurielles, qui passent par lui, en lui, activer sa pensée fil-aiguille pour repriser, raccommoder (notamment par le biais des lectures, écritures, immersion dans la nature, mémoire collective).

Quel même ?

Il ne sait pas toujours contre quoi, ni sous quelle forme, mais « résister », se réparer sans cesse – refouler les vagues invisibles de la réification du sensible, déjouer les injonctions qui changent les émotions en statues de sel -, est un travail quotidien, inlassable, comme d’écoper dans une barque percée. Enfin, un travail souterrain, pas conscient, mais épuisant, guidé par une attraction obsessionnelle vers la « plus simple » expression de soi, le périmètre vague de ce qui, de façon indéfinissable, contribue à rester « soi-même », n’appartient qu’à lui. Sa matière première, en quelque sorte. Comment préserver toute son étrangeté, sa sauvagerie ? Ce jus initial indispensable pour se reconstituer, colmater les brèches. Et au fil des attaques et subversion, restaurer, stimuler, préserver des data prédatrices, non pas fibres égocentriques, mais tissu singulier, pluriel et hétérogène, bactérien, qui fabrique l’individuation et sème, dans le sensible intime, une part de bien commun, en attente de l’autre ? Le « même » qu’il ressasse en gage d’une continuité n’est pas fantasme de pureté, c’est le tropisme idiosyncrasique avec lequel il se compose, mouvement imperceptible qui agrège différence, autre et ailleurs dans son lui-même.

La matière blanche, résurgence de luminescences inédites, incomparables, non reproductibles

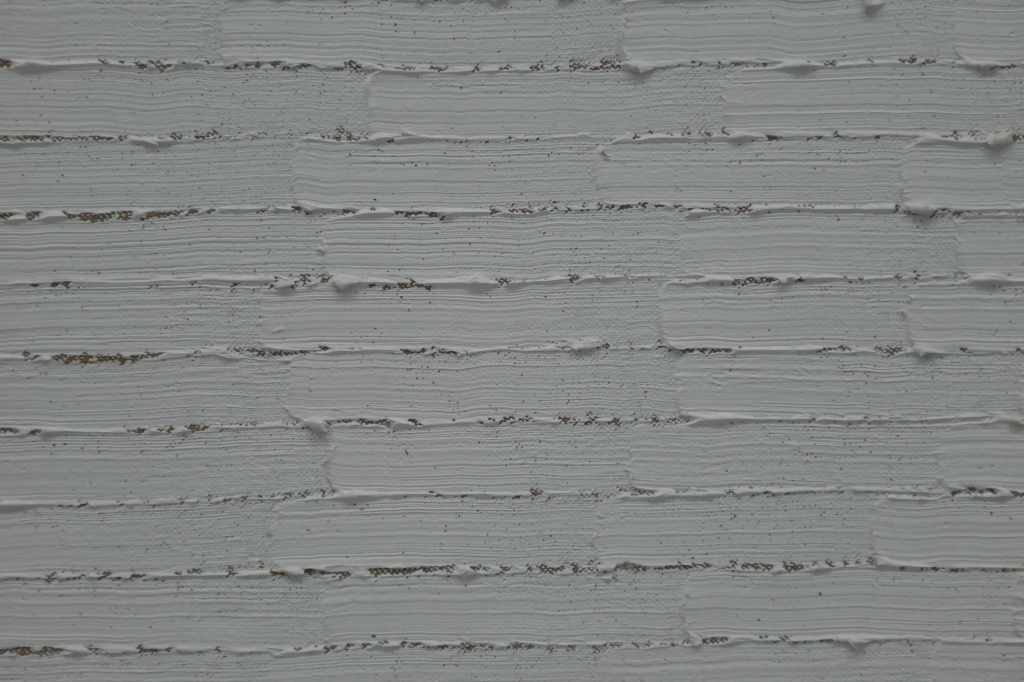

Un travail intérieur dont quelques fois, encore, inespérées clairières, il voit se déployer devant lui, toute la familiarité et l’étrangeté, d’une part à l’Orangerie, avec un regroupement vertigineux d’œuvres de Robert Ryman, d’autre part avec la découverte de Pierrette Block aux créations déployées dans les salles luxueuses de Karsten Greve, histoire de stimuler l’alchimie capitaliste de la spéculation. Pénétrant dans les salles de l’Orangerie, il est happé par le vide sensoriel du matériau « peinture ». Le fait de peindre. Là où l’intention de peindre plonge dans l’indistinct entre représentable et irreprésentable, visible et invisible. Pas peindre ceci ou cela, non, principalement et en premier, essentiellement, capturer la peinture, à l’aveugle, comme quelque chose d’inconnu, aux propriétés à découvrir, en imprégner l’outil qui prolonge la main, étendre, étaler, concentrer, faire tenir sur une toile. Et comment faire infuser dans cette couche de peinture – blanche, en l’occurrence – , via le geste et le mental, une expressivité, venue de soi et de nulle part, et chaque fois différente, déroutante, chaque fois la révélation d’une nouvelle face cachée des choses. Choc devant l’ensemble d’œuvres à l’Orangerie, rassemblées. Puissant. De façon évidente, troublante, chaque « toile blanche » devient un monde en soi en interaction avec les autres. En résurgence murale des unes et des autres. Selon l’outil – brosses, pinceaux, de tailles diverses -, et selon le geste, ample et régulier, petit et serré, contemplatif ou compulsif. Des effets de stries, régularités fantomatiques. Des graphismes agités de micro-crêtes accidentées, en tous sens, révélant les bords de chaque coup de pinceau. Ressac de peinture. Accumulation aléatoire forment essaim de bordures. L’infini d’effets et de rendus, de nuances vives, malgré ou grâce à une économie radicale de moyen, est vertigineux. Du « il n’y a pas grand-chose à voir » surgit le « je n’aurai pas le temps de voir tout ce qui se montre là ». Jusqu’à ces magnifiques et vastes surfaces luminescentes à peine encore maculées d’ombres bactériennes, grisés microbiens agités, revenant de très loin, de très profond. D’œuvre en œuvre, il y a du « même », certes, mais à chaque fois, la toile et la peinture sont interfaces changeantes avec l’Autre, où l’émotion est ce fluide qui enduit un plan vide, un « sortir de soi », intranquille, un questionnement, une mise en difficulté avant une assomption.

L’écriture, matière réparatrice

(Son propre travail d’écriture, finalement, où « pour rien », pour lui, pour le vide, il réécrit sans cesse les mêmes choses, analysant, brassant, triant, recyclant les résidus d’une expérience intérieure, toujours plus ou moins les mêmes, les aléas de ses affects, captés, emprisonnés, aliénés, libérés, échappés, renouvelés, usés, régénérés. L’important n’étant pas la forme achevée, bien rédigée, mais le préalable, scruter ce qui l’agite, informel, les zones émues où des épisodes de sa vie, passée, présente, future, se trouvent touchées par des alluvions extérieurs, antérieurs, et qu’il veut décrire, raconter leurs effets, méditer sur la matière immatérielle d’où il procède, qui le fabrique et le répare au gré des avanies (faculté qui s’amenuise). Et pour cela, sentir, ressentir, explorer.)

Des phrasés graphiques rendent palpables l’informulé, régénérescent

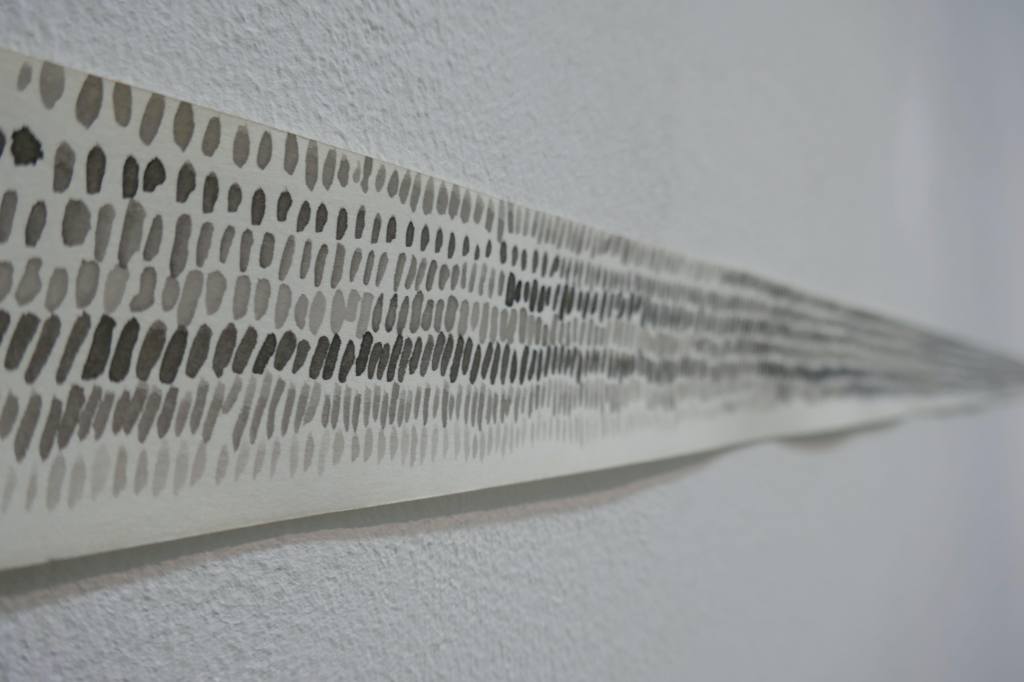

Pierrette Bloch déploie ses visions rupestres – sa caverne intérieure – en tableaux de points, traits, spirales, pulsation graphique, multitude de taches, libérées, grouillantes mais organisées, qui l’émerveillent. A perte de vue, la répétition d’un même geste, la multiplication de traits réguliers où fourmille l’irrégulier, une forêt rétive à toute règle, dressé contre toute norme. Voilà, une écriture-image, inlassable, spatiale, toujours reprise, toujours recommencée, finie et illimitée. Sans cesse recommençant son ouverture, son lâché brut d’émotions non standardisées. Il y perçoit des phrasés abstraits, à travers lesquels s’articulent les intervalles entre les choses formulées, racontées avec les mots, phrasés qui font tenir et protègent les vides, les failles du sens qui échappent à l’écrit. C’est à quelque chose de ce genre que doit ressembler sa « matière-à-écrire », avant même d’être saisie par l’écriture (au clavier, ou à la main avec crayon ou plume). Une trame visuelle d’émotions, organisées en partitions graphiques, cribles de temps forts et temps faibles, martelés ou égouttés, de toutes les intensités imaginables. Longues frises de petites lamelles souples, ondulantes, pétales de silex effeuillés, vision de premiers outils linguistiques apparus dans l’esprit humain (désir de « tailler » les choses de l’esprit). Ou déferlantes latérales de cursives délirantes, déliées, mobiles, emportées (comme les nuages, les fumées par le vent). Règles de papier parcheminé – on dirait un fragment de peau -, avec alignements superposés de traits verticaux, scarifiés, outil pour mesurer autrement le temps, ses écoulements successifs, superposés, contradictoires, ses récits volontiers embrouillées. Embrouillées, les linéarités. Long fil presque invisible où s’entortille patiemment du crin noir. Pluies de taches rondes d’encre noire, déformées par la force de propulsion – alors aplaties, affûtées, dentelées, stellaires, dotées de flagelles, de nageoires – mitraille-ténèbres dans le vide vierge et s’y enfonçant toujours plus profond, en tous sens, fulgurantes. Phrasés multidirectionnels, magnétiques, qui l’emportent, le disperse au gré des taches dans l’informulé de sa vie, ce qui en lui-même, dans le même, reste mystère, insaisissable, incompréhensible, étranger. Devant ces œuvres, ses yeux courent d’une tache à l’autre, les relient, entre les filigranes de mélodies cachées, à deviner, lire et chanter. Une exaltation. Qui ressemble à celle qui fermente quand la possibilité d’écriture pointe en lui, semble revenir encore une fois, de loin, prête à tenter à nouveau la transcription de ses écritures-musiques intérieures, confuses, obscures, sérielles, indomptables.

Pierre Hemptinne